ポストコロナ - 化学工業

2019年から2023年の5年間は、日本の化学工業にとって度重なる外部環境の激変に見舞われ、大きな変革を迫られた時期でしょう。世界的な脱炭素化の流れを受け、カーボンニュートラルに向けた動き出しました。化学メーカによる植物由来のバイオケミカル、使用者によるプラスチックのリサイクルなどが活発化しています。将来のサステイナビィティ向けた取り組みを積極的に推進された代表的な業界。今後の行方はどのように見える?

■Facts & Figures

需要停滞と収益圧迫:二重苦からの脱却

2020年、コロナ禍に伴う需要の急変は、樹脂材メーカーにとって大きな試練となった。自動車市場の急激な落ち込みは大きな痛手となった。一方で、在宅時間の増加がもたらした「巣ごもり需要」が一部を補った。テレワークやオンライン学習の拡大で、パソコンやプリンター筐体に用いられるABS樹脂やポリカーボネートなどの需要が増加、マスク用不織布の素材であるポリプロピレンも急伸した。一方、安価な樹脂は中国品が存在感を示したが、円安進行が輸入拡大の足かせとなった。

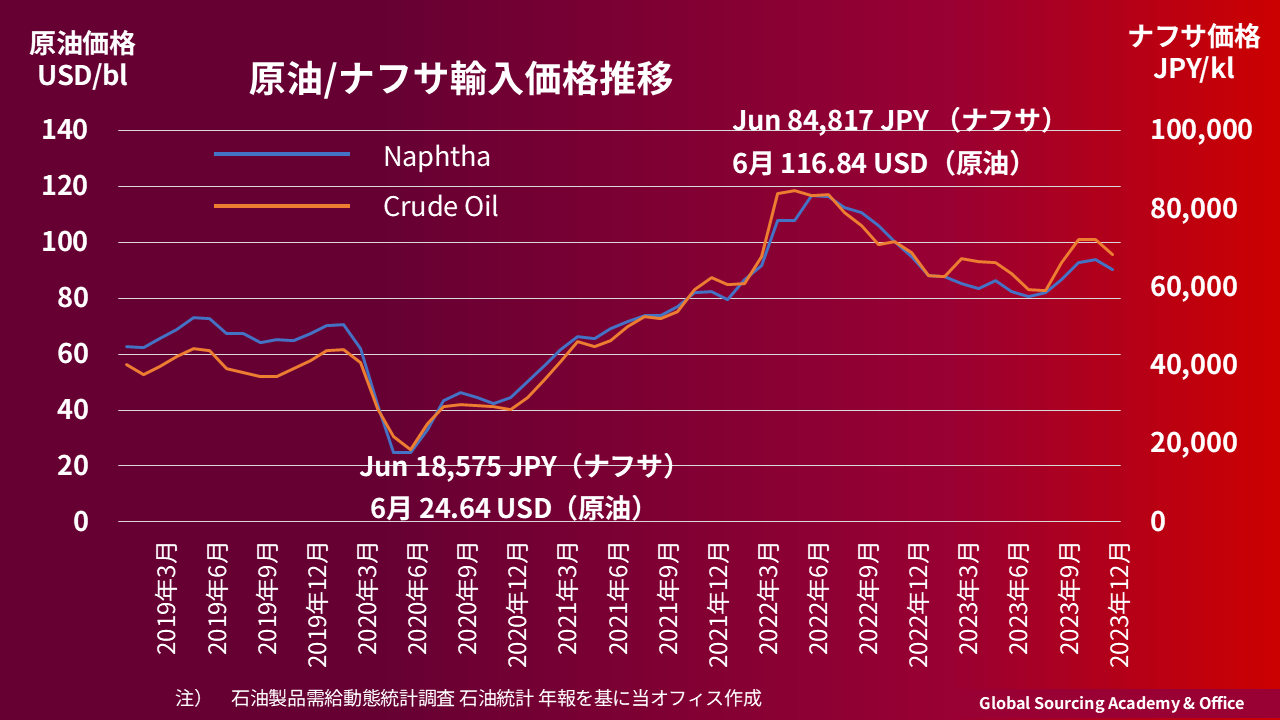

2021年2月には米国テキサス州の寒波により化学プラントが停止し、エチレンやプロピレン系樹脂の供給に深刻な影響が及んだ。2022年はロシア・ウクライナ紛争の影響で原油・天然ガス価格、ナフサ価格は急騰。世界的な需給逼迫が収益を圧迫した。2023年にはナフサ価格が下落に転じたものの、円安の進行も伴い、高水準を維持し、依然として収益性を圧迫する状況が続きました(参照:Graph 1.1.)

Graph 1.1. - 化学工業_売上高と利益

- 2022年度 前年度比対売上高

- 営業利益率▲1.7%減

- 当期利益率▲1.4%減

- 2023年度 前年度比対売上高

- 営業利益率▲1.3%減

- 当期利益率+0.3%増

注)各年度の「企業活動基本調査」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/index.html)を基に当オフィス作成

注:業種分類の「化学工業」は、合成樹脂、モノマー系、医薬品、液化ガス、肥料など多岐にわたる。

■コストドライバー

【緊急事態】コスト高騰の出口は見えず

2020年、コロナ禍によって消費が大きく落ち込むと、原油やナフサの輸入価格も劇的に押し下げられました。しかし、状況は次第に変わり、価格は再び上昇傾向を見せました。輸入ナフサの価格は、ピーク時のおよそ84,000円/klから、やや落ち着いた約60,000円/kl前後へと変動しました。こうした価格の波は、企業の調達戦略や事業戦略に少なからぬ影響を与えています(参照:Graph 1.2.)

Graph 1.2. - ナフサと原油輸入価格推移

- 2020年

- コロナ影響による消費の落ち込みによるナフサ及び原油価格の値下がり

- 2022年

- ナフサ及び原油価格の高騰化ピーク値

注)「石油製品需給動態統計調査 石油統計 年報」(資源エネルギー庁)(https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl004/)を基に当オフィス作成

■マーケット

兆しか、それとも異変か?

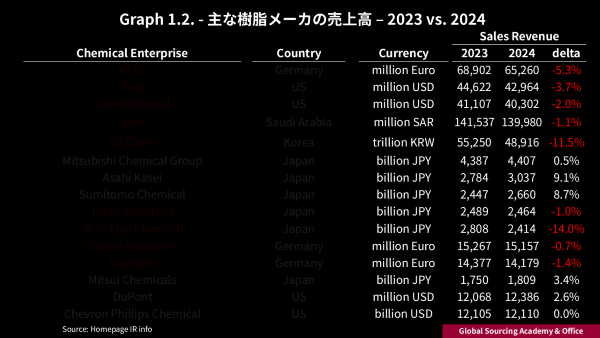

本業の営業利益が2022年度、2023年度と落ち込んでいることから、2024年度の決算状況が気になるのではないでしょうか?クイックな代用方法で、World Classのプラスティック樹脂メーカ(中国は除く)15社の売上高を2023 vs. 2024を比較してみました(Graph 1.3.)。15社中9社の売上高は2024年もダウンを示し、特に外国企業に、その傾向が顕著に表れていた。(企業名にマスキングしています)

Graph 1.3. - 主な樹脂メーカの売上高(YoY)

Source: 各社HP IR情報を基に当オフィス作成

- 左図は、主だったプラスティック樹脂メーカ(中国除く)売上高 - 2023 vs. 2024

- 特に外国企業に不調が偏在

■Opinion

調達・サプライチェーン:論点

単なる違和感でしょうか?22年度および23年度に見られた収益性の悪化に加え、24年度の売上高(前年比)減、欧米の大手樹脂メーカー数社は大幅な人員削減などの施策を発表。化学系、鉄鋼系、半導体系企業などは一般的に強固な財務基盤を有していますが、それでも不採算事業については継続を断念するケースが出てくる可能性は否めません。調達先の事業ポートフォリオの再確認は念のため、打合せの折々にすることが良いでしょう。

こうした傾向に加え、景気の先行きが不透明であることから、今後の各社の決算状況、需要と供給能力(生産能力)の定期的な分析が、調達を考える上でより一層重要になってくるのではないでしょうか。そして中国の動きにもアテンションを。樹脂材を含む化学分野でも中国は、世界のmaterial provider(材料供給者)です。汎用グレードのポリプロピレン樹脂、ポリエチレンなどは、その代表例でしょう。

「買い手市場」と「売り手市場」の構図は、半導体業界のシリコンサイクルに通じるものがあります。買い手市場の後には、売り手市場になり、それは値上げ要請と共に再び訪れることを意識した取引交渉が肝要でしょう。現下の需給バランスに対する対応と長期的対応が両立できるように、サプライヤーと良好な関係作りは特に配慮を。

そして、本業以外の領域への投資抑制が進む懸念から、経営資源の配分の見直しによるが必要かもしれません。それは、欧州委員会による「グリーンディール政策」へのこれまでの対応や、世界第2位の廃プラスチック排出量という日本、プラスチックのリサイクル活動にどのような影響を与えることになるのでしょうか。

- 事業ポートフォリオの確認

- 各社の決算状況

- 需給バランスの分析(買い手市場 vs. 売り手市場)

- Cost Driverのひとつである原油、ナフサの動きの継続モニタリング

- 本業以外の投資控えの可能性から、ESG関連の対応の鈍化

流行りの言葉に囚われすぎず、”できることから一歩づつ"。

さまざまなアドバイス、ご支援を提供しております。お気軽にご相談ください。